打刻漏れとは?原因・リスクと企業が取るべき対策を解説

勤怠管理システム

打刻

公開日:2025年10月24日

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

タイムカードの打刻漏れは企業にさまざまなリスクをもたらすため、適切な対処や対策が欠かせません。本記事では、タイムカードの打刻漏れが起きる原因やリスク、打刻漏れが発覚したときの対処法や注意点などを解説します。打刻漏れを防ぐための対策も解説するので、労務管理の担当者は必見です。

- タイムカードの打刻漏れとは何かとその影響

- 打刻漏れが引き起こすリスクと法令上の問題点

- 打刻漏れ発覚時の正しい対処法と注意点

- 再発を防ぐための仕組みと勤怠管理システムの活用

目次

タイムカードの打刻漏れとは

タイムカードの打刻漏れとは、従業員が出退勤時間の記録を忘れることを指します。多くの企業では、紙のタイムカードとタイムレコーダーを使って勤怠を管理していますが、打刻漏れが頻繁に起こると、記録に空白が生じてしまいます。

こうした空白は、従業員が実際に働いた時間と勤怠データにずれを生む原因となり、給与計算や労働時間の管理に影響を及ぼします。また、打刻漏れが多発すると、未払い残業の発生や労務トラブルにつながる可能性もあり、企業にとって重要な課題です。

打刻漏れによる3つのリスク

従業員の打刻漏れを放置することには、以下のようなリスクがあります。

給与の未払いが発生する

打刻漏れが発生すると、企業は従業員の労働時間を正確に把握することができません。すると、給与計算に誤差が生じ、本来支給すべき給与を支払えなくなる可能性があります。

たとえ従業員の打刻漏れが原因であっても、給与や残業代の未払いが発覚すれば、企業の社会的信用が低下し、売上にも影響が及ぶ恐れがあります。

法令違反の可能性が高まる

労働時間の正確な把握は、法令遵守の観点からも重要です。労働安全衛生法第66条の8の3により、企業は従業員の労働時間の把握が義務付けられています。

また、労働安全衛生規則第52条の7の3では、労働時間はタイムカードやパソコンなどの客観的な記録により把握しなければならないと定められています。そのため、タイムカードの打刻漏れを放置することは、法令違反とみなされかねません。

※参考:労働安全衛生法第66条の8の3|e-Gov法令検索

※参考:労働安全衛生規則第52条の7の3|e-Gov法令検索

担当者の業務負担が増加する

タイムカードの打刻漏れがあった場合は、勤怠データの修正が必須です。その際、労務管理の担当者が従業員本人に聞き取りを行い、正確な時間を確認する必要があります。

従業員による打刻漏れが頻繁に起こると、担当者の業務負担が増し、給与計算のタイミングまでに正確な時間を把握できない場合もあるでしょう。このように、打刻漏れが業務全体のスケジュールに影響を及ぼす恐れがあります。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

タイムカードの打刻漏れが起きる原因

タイムカードの打刻漏れが起きる原因は、おもに以下の4つです。

時間的・精神的な余裕がない

仕事が忙しすぎて時間的・精神的な余裕がないことで、打刻が後回しにされ、そのまま忘れてしまうケースが多く見られます。特に、出勤直後は仕事の準備で慌ただしいため、打刻漏れが起こりやすい傾向があります。

また、その日の仕事を終わらせるために集中するあまり、退勤時の打刻をうっかり忘れるケースもあるでしょう。

打刻の習慣が身についていない

タイムカードの導入直後や入社直後などで、「出退勤時には打刻をする」という行為が習慣になっていない可能性もあるでしょう。日々のルーティンとして身についていない行為は、つい忘れがちです。まずは、従業員に打刻が業務のひとつであることを認識してもらうことが大切です。

タイムレコーダーの設置場所が悪い

タイムレコーダーの設置場所の問題によって、打刻漏れが起こる可能性もあります。例えば、タイムレコーダーが出退勤の導線から離れた場所や、目につきにくい場所に設置されている場合は、打刻を忘れやすくなります。

打刻方法が働き方に合っていない

従業員の就業形態に打刻方法が合っていないことも、打刻漏れが起こりやすくなる原因のひとつです。例えば、直行直帰やテレワークなど、オフィス外での勤務が多い従業員にとって、「出社しないと打刻ができない」という状況はハードルが高いでしょう。

このような働き方を取り入れている場合、打刻方法そのものを見直さなければ必然的に打刻漏れが増えてしまいます。また、タイムレコーダーの操作が複雑な場合も、打刻が後回しにされがちです。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

タイムカードの打刻漏れが発覚したときの対処法

ここからは、タイムカードの打刻漏れが発覚したときの対処法を解説します。

従業員に事実確認と注意喚起を行う

タイムカードの打刻漏れが発覚した場合は、まず従業員本人に直接連絡を取り、事実確認を行いましょう。実際の勤務時間を聞き出して勤怠データを修正するとともに、打刻漏れの理由をヒアリングします。労務管理や給与計算への影響を最小限に抑えるため、早急に対処することが大切です。

また、打刻漏れの再発を防ぐため、注意喚起を行うことも重要です。頭ごなしに叱責するのではなく、具体的な改善策を示しましょう。

始末書を提出させる

打刻漏れを何度も繰り返している従業員に対しては、始末書を提出させるケースがあります。従業員に反省を促すとともに、企業として労働時間の把握・管理義務を果たす姿勢を示すことにもつながるでしょう。

ただし、一度のミスで始末書を書かせることは稀です。従業員のモチベーション低下につながりかねないため、まずは口頭での注意から始め、あくまで改善が見られない場合に始末書の提出を求めましょう。

必要に応じて減給処分を検討する

何度指導をしても打刻漏れが改善しない場合は、懲戒処分として減給を検討することも可能です。ただし、従業員を減給処分とするためには、就業規則にその旨を明記した上で、従業員に周知する必要があります。

また、労働基準法第91条により、減給の金額については以下のようなルールが定められています。

- 1回あたりの減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

- 減給額の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない

さらに、減給扱いとするためには、その処分が妥当だと認められるだけの「相当性」が求められるため、慎重な検討が必要です。

※参考:労働基準法第91条|e-Gov法令検索

罰金や欠勤扱いは違法のため注意する

従業員が実際に労働を提供しているにもかかわらず、打刻漏れを理由にその日の勤務を欠勤扱いとして給与を支払わないことは、賃金全額払いの原則を定める労働基準法第24条に違反する違法行為です。

また、就業規則などで「打刻漏れは罰金」といったルールを設けることも労働基準法第16条の違反となるため注意しましょう。

※参考:労働基準法第24条|e-Gov法令検索

※参考:労働基準法第16条|e-Gov法令検索

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

タイムカードの打刻漏れを防ぐための対策

タイムカードの打刻漏れを防ぐためには、以下のような対策が有効です。

タイムレコーダーの設置場所を見直す

打刻を忘れてしまう従業員が多い場合は、タイムレコーダーの設置場所を見直すことが大切です。

出入り口付近など、従業員が必ず通る場所に設置し、打刻を日々のルーティンに組み込みやすくするとよいでしょう。また、出退勤の動線上に「打刻はしましたか?」といったポスターを掲示する取り組みも有効です。

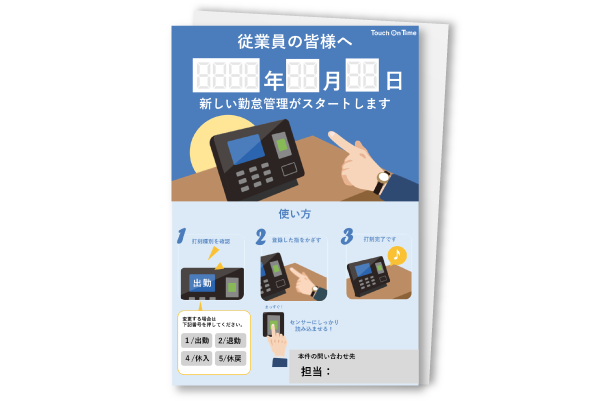

お役立ち資料<社内掲示用ポスター>

タッチオンタイムは社内掲示用のポスターをご用意しています!ご導入の際は是非ご活用ください!

打刻の重要性を周知する

打刻漏れを防ぐためには、従業員の意識改革を促すことも重要です。従業員が打刻の重要性を正しく理解していないと、打刻を後回しにしがちになります。

打刻が正確な給与計算や過重労働の防止、法令遵守につながることを周知し、従業員が打刻漏れのリスクを理解できるよう指導しましょう。

勤怠管理システムを導入する

打刻漏れ対策には、勤怠管理システムの導入も有効です。勤怠管理システムはパソコンやスマートフォンからの打刻のほか、ICカード認証や生体認証による打刻、GPS打刻など多様な打刻方法に対応しているケースがあります。これにより、直行直帰やテレワークなど、従業員の働き方に応じた打刻方法を選ぶことができます。

また、システムによっては打刻漏れのアラート機能が搭載されているものがあり、打刻漏れを効果的に防止することが可能です。そのほか、労働時間をリアルタイムに把握できたり、有給管理やシフト管理も行えたりと、勤怠管理システムにはさまざまなメリットがあります。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

打刻漏れ対策におすすめのクラウド型勤怠管理システム

打刻漏れ対策には、インターネット環境さえあればいつでも・どこでも打刻可能なクラウド型勤怠管理システムの導入が有効です。最後にタイムカードの打刻漏れ対策におすすめのクラウド型勤怠管理システムを紹介します。

タッチオンタイム(Touch On Time)

タッチオンタイム(Touch On Time)の魅力は、独自開発のタイムレコーダーと、専属担当による万全のサポート体制です。

タッチオンタイムでは、通常のパソコンやスマートフォン打刻のほか、さまざまな労働環境にフィットするタイムレコーダーを自社開発しています。指紋認証やICカード認証による打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」や、お手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシー)」を提供しており、職場のニーズに合わせた打刻環境を整えることが可能です。

勤怠管理に役立つ機能を豊富に備え、テレワークはもちろん、シフト制や三交代、変形労働時間制や裁量労働制などの複雑な勤務形態にも標準機能で対応できます。各種申請や休暇管理など、勤怠管理業務をまるごと効率化することが可能です。

また、初期費用無料で月額300円/1人と低コストながらも、追加費用なしで全ての機能を利用できます。専属担当による電話サポートといった、一般的には追加費用が発生するサポートメニューも無料で利用できるので、忙しい中小企業の総務人事担当者にもおすすめです。

ジンジャー勤怠

ジンジャー勤怠はフレックスタイム制や変形労働制など、複雑な勤務形態にも対応可能な勤怠管理システムです。打刻漏れや残業超過などのアラート機能も搭載されています。

シンプルなユーザーインターフェースで使いやすく、給与計算や人事労務といったジンジャーシリーズとのデータ連携で人事労務管理全体の効率化を図れます。

HRMOS勤怠

HRMOS勤怠は一般的な打刻方法のほか、LINEやSlackなどとも連携しており、それぞれのトーク画面での打刻が可能です。日次・月次や残業など、観点別の勤怠レポートを自動で作成でき、勤怠データの分析・管理にも役立つでしょう。

30名以下は無料で利用できるため、気軽に導入しやすい点もメリットです(一部オプション機能は対象外)。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

まとめ

タイムカードの打刻漏れは、給与の未払いや法令違反などのリスクをもたらします。打刻漏れの原因はさまざまですが、まずは従業員の意識向上を促すとともに、タイムレコーダーの設置場所や打刻方法そのものを見直すことが重要です。

打刻漏れ対策として勤怠管理システムを導入するなら、クラウド勤怠管理システム市場シェアNo.1※のタッチオンタイムをご検討ください。

初期費用0円で月額費用は1人300円と、低コストでの導入が可能です。多彩な機能に加えて、専属担当による電話サポートなど、全てのサービスを追加費用なしでご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数

- この記事の執筆者

- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム

- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門

ITトレンド Good Productバッジ 2022