打刻ミスを防ぐには?原因から対処法・システム活用まで徹底解説

打刻

公開日:2025年9月29日

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

企業の勤怠管理において、タイムカードの打刻ミスは多くの人事担当者が直面する課題の1つといえるでしょう。打刻漏れや重複打刻は給与計算の複雑化を招き、労務管理業務の負担を大幅に増加させる要因となっています。

本記事では、打刻ミスが発生する具体的な原因から効果的な対処法、根本的な解決につながるシステム活用まで詳しく解説します。

- 打刻ミスが発生する原因とよくあるケース

- 労務管理や給与計算に影響するリスク

- 打刻ミス発覚時の正しい対応方法と留意点

- 打刻漏れを防ぐ対策と勤怠管理システムの活用

目次

タイムカードの打刻ミスが発生する原因

打刻ミスには、環境や従業員の行動パターンなど複数の要因があります。すぐに改善できるケースもあるので、まずは現状把握のための参考にしてください。

出退勤時の動線にタイムレコーダーがない

タイムレコーダーが従業員の自然な動線から外れた場所に設置されていると、打刻忘れが頻発する原因となるでしょう。オフィスの奥まった場所や目立たない位置にある場合、出勤時の慌ただしさや退勤時の急ぎ足で通り過ぎてしまう従業員が多くなります。

特に朝の時間帯や会議直前などの忙しい状況では、打刻場所が動線上にないことでつい忘れることがあります。

打刻が習慣になっていない

入社して間もない従業員やアルバイトスタッフ、手書きの出勤簿で運用している従業員、テレワークから出社勤務に切り替わった従業員にとって、打刻は習慣化されていない行為です。日常のルーティンとして身についていないため、ほかの業務に意識が向くと忘れがちになります。

また、勤怠管理システムの変更や新しいタイムレコーダーの導入時も、従来の習慣が断ち切られることで一時的に打刻ミスが増加することが多く見られます。

忙しさから打刻を忘れる

緊急の顧客対応や突発的な会議参加、外出の準備などで慌ただしい状況になると、打刻の優先順位が下がってしまいます。特に営業職や現場作業員などは、業務開始を急ぐあまり打刻を後回しにし、そのまま忘れるケースが発生しがちです。

また、来客対応や電話応対などの割り込み業務により、打刻タイミングを逃してしまい、そのまま忘れて帰宅するといったケースもあります。

打刻方法が複雑で手間がかかる

タイムレコーダーの操作手順が多すぎる場合や従業員番号の入力が必要な場合は、従業員が打刻を面倒に感じて後回しにする傾向があります。

同様に、複数のボタン操作や確認画面での選択が必要な機器では、忙しい業務開始時や急いでいるときに打刻を避けがちになり、結果として打刻を忘れるケースが発生しやすくなります。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

打刻ミスにより発生するリスク

打刻ミスは、給与計算の誤りや残業管理の不正確さなど、企業経営にさまざまな影響を及ぼします。ここでは、どのようなリスクが考えられるのか関連する法律を交えて紹介するので、参考にしてください。

正確な労働時間を把握できない

労働安全衛生法第66条の8の3では、使用者に労働時間の適正な把握義務が課されており、打刻ミスがあると法的要求を満たすことが困難になります。また、働き方改革関連法による労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の残業時間の上限規制などの対応においても、正確な労働時間データは不可欠です。

こうした不正確なデータに基づく労務管理は、労働基準監督署からの指導や改善命令の対象となるリスクを高めます。

※参考:労働安全衛生法第66条の8の3|e-Gov 法令検索

※参考:労働基準法第36条|e-Gov 法令検索

給与計算が正確にできない

打刻データの不備は給与計算の精度に直接影響し、過払いや未払いといった問題を引き起こします。労働基準法第37条(時間外・休日及び深夜の割増賃金)では、正確な労働時間の把握と割増賃金の計算が義務付けられているため、打刻ミスによる影響は非常に大きいといえます。

人事・労務担当者の負担が増える

打刻ミスが発生すると、人事や労務担当者は事実確認や修正作業に追われます。従業員への聞き取りやパソコンログの確認、関係部署との調整など、1件の対応に1時間以上かかることも珍しくありません。

特に給与計算の時期には業務が集中し、本来の業務に充てる時間が減るため、担当者の負担が大きくなります。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

打刻ミスが起きたときの対応方法

打刻ミスが発生した場合に、適切な対応を取ることで問題の拡大を防ぐことができます。

ミスをした本人に確認する

打刻ミスが発見された際は、当該従業員に直接確認を行い実際の出退勤時刻を聞き取ることが重要です。パソコンのログイン履歴やメール送信時刻、社内システムの使用記録などの客観的データも併せて確認し、事実に基づいた正確な時刻を特定する必要があります。

推測や概算での修正は、労働安全衛生法第66条の8の3で義務付けられている客観的な労働時間把握に反し、その結果、労働基準法第108条(賃金台帳)に抵触するリスクがあります。

※参考:労働安全衛生法第66条の8の3|e-Gov 法令検索

※参考:労働基準法第108条|e-Gov 法令検索

正しい打刻ルールを改めて説明する

打刻ミスを起こした従業員には再発防止のため、打刻の重要性と正しい手順を丁寧に説明することが効果的です。新入従業員や不慣れなスタッフには、打刻が給与計算や労働時間管理に直結する重要業務であることを理解してもらう必要があります。

打刻を習慣化するためのコツや、忘れやすい状況での対処法についても具体的にアドバイスするとよいでしょう。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

打刻ミスの多い従業員にペナルティを科せる?

打刻ミスの多い従業員に対してペナルティを科すことには制約があります。詳しくは以下の通りです。

始末書を提出させることは可能

繰り返し打刻ミスを起こす従業員に対し、就業規則に懲戒処分として規定されている場合は始末書の提出を求めることができます。始末書は単なる処罰ではなく、従業員に問題の重要性を認識させ、再発防止への意識を高める教育的な指導手段として活用します。

ミスの原因を整理し、改善策を明文化することで従業員の責任意識の向上が期待できるでしょう。

就業規則に基づく「懲戒処分」として減給は可能

打刻ミスが故意や重大な過失によるものと認められる場合、就業規則に基づく懲戒処分として減給処分を科すことができます。

ただし労働基準法第91条により、減給額は一回の事案について平均賃金の1日分の半額まで、総額でも賃金支払期における賃金総額の10分の1までという制限があります。この法的上限を超える減給は違法行為となるため、慎重な運用が必要となります。

「罰金」や「欠勤扱い」は労働基準法違反の可能性がある

打刻ミスに対して罰金を徴収したり、勤務実態があるにもかかわらず一律に欠勤扱いにすることは、労働基準法違反となる可能性が高いです。労働基準法第16条では、あらかじめ労働契約で違約金や損害賠償額を定めること(賠償予定)が禁止されています。

そのため、実際に勤務した時間に対しては適正な賃金の支払いが義務付けられており、打刻ミスを理由に不当な罰則を課すことは違法行為となります。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

打刻ミスを減らすための対処法

打刻ミスを減らすには環境整備・従業員の意識改革の両面からアプローチすることが効果的でしょう。

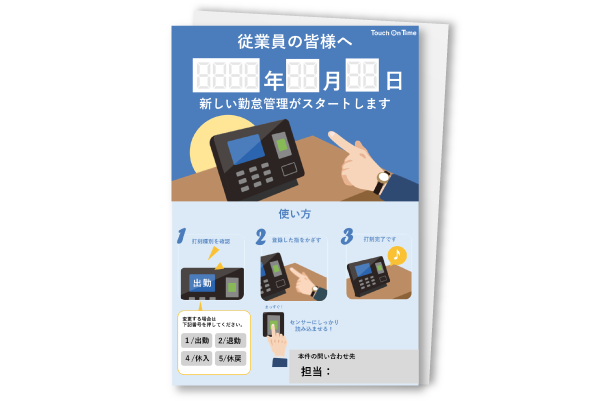

ポスターなどで注意喚起をする

タイムレコーダー周辺や目立つ場所に打刻の重要性や正しい手順を示したポスターを掲載することで、従業員の意識向上を図ることができます。同じポスターを長期間掲載していると慣れてしまい効果が薄れるため、定期的な更新や配置場所の見直しが重要です。

また、視覚的に分かりやすいデザインや色使いを用いて、従業員の注意を引く工夫も必要です。

お役立ち資料<社内掲示用ポスター>

タッチオンタイムは社内掲示用のポスターをご用意しています!ご導入の際は是非ご活用ください!

タイムレコーダーの設置場所を適切な場所に変更する

従業員が毎日必ず通る動線上にタイムレコーダーを設置することで、自然に打刻を行う環境を整えることが可能です。エントランスや各部署の入り口など誰もが通る場所への移設により、打刻漏れを減らすことができるでしょう。

複数の出入り口がある場合は、それぞれにタイムレコーダーを設置するかメインの出入り口に集約するなど、効率的な配置を検討しましょう。

打刻確認の担当者を設ける

各部署や班に打刻確認の担当者を置き、定期的にメンバーの打刻状況をチェックする体制を整えることが効果的です。朝礼での打刻確認や退勤前の声かけにより、打刻漏れを早期に発見・防止できます。

また、チーム全体で打刻を意識する雰囲気が生まれ、相互監視による不正防止にもつながります。

勤怠管理システムの導入を検討する

従来のタイムカード方式から勤怠管理システムへの移行により、打刻ミスを根本的に削減することが可能です。ICカードや生体認証を活用したシステムでは正確な打刻記録とリアルタイムでの勤怠状況把握が実現できます。

また、打刻漏れの自動検知やアラート機能により、ミス発生時の迅速な対応も可能となり、担当者の業務負担軽減にも大きく貢献します。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

勤怠管理システムならタッチオンタイムがおすすめ

タッチオンタイム(Touch On Time)は勤怠管理に特化したシステムで、独自に開発したタイムレコーダーと、専属担当による電話サポートが特徴です。

初期費用は無料で、月額は1人あたり300円と低コストですが、追加費用なしで全ての機能が利用できるので、各種申請や休暇管理などの勤怠管理業務をまるごと効率化できます。また、打刻漏れの自動検知機能により、従来のタイムカード運用で発生していた問題を効率的に解決できます。

さらに、電話によるサポートや専属のサポート担当制といった、一般的には追加費用が発生するサポートメニューも無料で利用できるので、忙しい中小企業の総務人事担当者におすすめです。

通常のパソコンやスマートフォン打刻のほか、さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しています。具体的には、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」や、手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシー)」があります。

テレワークはもちろん、シフト制や三交代、変形労働時間制、裁量労働制などの複雑な勤務形態にも標準機能で対応できる高機能なシステムです。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム

まとめ

打刻ミスは企業の勤怠管理における重要課題ですが、適切な対策により大幅な改善が可能となります。タイムレコーダーの設置場所の見直しや従業員への継続的な啓発活動、打刻確認体制の構築などの基本対策に加え、勤怠管理システムの導入による根本的解決が効果的でしょう。

勤怠管理システムを導入する際は、タッチオンタイムをぜひご検討ください。「タッチオンタイム (Touch On Time)」は、株式会社デジジャパンが提供する市場シェアNo.1※の勤怠管理システムです。

さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシ―)」で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数

- この記事の執筆者

- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム

- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門

ITトレンド Good Productバッジ 2022