変形労働時間制とは?1ヵ月・1年、フレックスとの違いをわかりやすく解説!

タッチオンタイムの紹介

ナレッジ

変形労働時間制とは

そもそも変形労働時間制とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、原則となる法定労働時間をおさらいしたうえで、変形労働時間制の概要を解説します。

- そもそも法定労働時間とは

- 変形労働時間制とは

- 変形労働時間制のメリット

- 変形労働時間制のデメリット

そもそも法定労働時間とは

労働基準法上、労働時間は原則、「1日8時間、週40時間まで(注)」と定められています。これを超えて労働させる場合は、労使で36協定を締結したうえで、割増賃金を支払う必要があります。また、少なくとも毎週1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。このため、時期によって業務の繁閑がある企業にとっては、繁忙期には割増賃金がかさむ一方、閑散期でも所定労働時間分の賃金の支払いが必要になります。

(注)特別措置として、労働者(パート・アルバイト含む)が10人未満の商業・映画、演劇業・保健衛生業、接客娯楽業の会社においては、法定労働時間が1週間44時間まで認められています。

変形労働時間制とは

変形労働時間制の概要

変形労働時間制とは、業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間を柔軟に調整できる制度です。法定労働時間(1日8時間、週40時間)にこだわらず、業務の繁閑に合わせて、月・年単位で労働時間を変形させることができます。

通常、法定労働時間に基づき、1日8時間を超える労働に対し割増賃金を支払う必要がありますが、変形労働時間制を導入することで、一定期間中における総労働時間が法定内であれば、1日8時間、または週40時間を超える労働があったとしても、割増賃金の支払いが不要になります。

変形労働時間制の例

例えば、1ヵ月単位の変形労働時間の場合、1ヵ月を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(この例では40時間)を超えない範囲内で、業務の繁閑にあわせて所定労働時間の設定が可能です。

【例】1ヵ月単位の変形労働時間の場合(歴日数が28日の月のケース)

- 法定労働上限時間:160時間(出勤日20日×8時間)、週休2日制

- 繁忙期の所定労働時間:10時間(/日)

- 閑散期の所定労働時間:6時間(/日)

この場合、次のとおり、繁忙期の「100時間」、閑散期の「60時間」を合計すると160時間となり、法定労働上限時間に収まっています。

| 繁忙期の所定労働時間 ※月末月初の2週間(歴日14日) | 100時間(10時間×5日×2週間) |

|---|---|

| 閑散期の所定労働時間 (※)閑散期の2週間(歴日14日) | 60時間(6時間×5日×2週間) |

このように、変形労働時間制は、法定労働時間の範囲に収まるように調整することで、業務の閑散に合わせて、一定期間における所定労働時間を柔軟に設定することが可能です。

知っておきたい法定の労働上限時間(1ヵ月単位の場合)

前述した「変形労働時間制の例」では、歴日数が28日の場合における法定労働上限時間のケースで解説しましたが、1ヵ月単位の変形労働時間制の場合、歴日数が28日~31日までのそれぞれの月において、法定労働上限時間に収める必要があります。それぞれの歴日数における法定労働上限時間は次のとおりです。

| 週の法定労働時間 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |

|---|---|---|---|---|

| 40時間 | 160.0時間 | 165.7時間 | 171.4時間 | 177.1時間 |

| 44時間 | 176.0時間 | 182.2時間 | 188.5時間 | 194.8時間 |

なお、上限の法定労働時間は、次の式で求めることができます。

上限時間 = 1週間の労働時間 × (対象期間の歴日数 ÷ 7日)

(※引用・参考)

厚生労働省:「1か月単位の変形労働時間制(リーフレットシリーズ労基法32条の2)」

変形労働時間制のメリット

変形労働時間制のメリットには、無駄のない働き方による残業代削減ができるという点が挙げられます。変形労働時間制を導入すれば、ある特定の日だけ所定労働時間を10時間にしたり、特定の週のみ所定労働時間を52時間にしたりすることも可能です。

その分、閑散期には所定労働時間を短くすることで、労働者にとっては休暇の予定が立てやすく、ライフワークバランスを保ちやすい働き方ができます。企業側や管理者側にとっては、残業代を削減できるなどのメリットがあります。

また、残業代はあらかじめ決めておいた労働時間を基準として算出されます。10時間働いた場合では、変形労働時間制によってその日の所定労働時間を10時間と規定しておけば、通常であれば発生する2時間分の残業代コストを削減することができます。

繁忙期と閑散期がはっきりとわかる業種にとっては、変形労働時間制を導入するメリットは大きいと考えられます。

変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制のデメリットは以下のようなものが挙げられます。

- 人事担当者に煩雑な作業が増える

- 法定労働時間の規定とは異なる残業時間の算出方法も必要

- 他部署との就業時間が合わなくなる

変形労働時間制は日や週によって異なる所定労働時間を持つため、勤怠管理が非常に複雑化し、担当者にとって煩雑な作業が増えるという点が挙げられます。 後述しますが、変形労働時間制にも残業時間は発生し、その場合は法定労働時間の規定とは異なる算出方法が必要となります。

また、企業内で変形労働時間制を一部の部署でのみ適応した場合、他部署との就業時間が合わなくなるデメリットも生じます。所定労働時間を短く設定しても、他部署との兼ね合いで長く働く必要がでることも考えられるので、変形労働時間制の導入の際は、目的を明確にすることが大切です。

フレックスタイム制も!?意外と知らない変形労働時間制4つの種類

変形労働時間制には、フレックスタイム制も含めて4つの種類があります。ここでは、変形労働時間制を次のとおり説明します。>

- 1ヵ月単位の場合(労働基準法第32条の2)

- 1 年単位の場合(労働基準法第32条の4)

- 1週間単位の非定型の場合(労働基準法第32条の5)

- フレックスタイム制の場合(労働基準法第32条の3)

1ヵ月単位の場合(労働基準法第32条の2)

1ヵ月以内の一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間である40時間(特殊事業は44時間)を超えない範囲で、所定労働時間を定める制度です。月初が忙しい場合には月初の所定労働時間を長くし、月末など他の期間を短く設定するなど、柔軟に所定労働時間を設定できます。

詳しくは「シフト管理を円滑に!1ヶ月単位の変形労働時間制の上手な活用方法とポイント」の記事を参考にしてください。

1年単位の場合(労働基準法第32条の4)

1年以内の一定期間において、平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないように、業務の繁閑に応じて所定労働時間を柔軟に設定する制度です。対象期間は1ヵ月以上1年以内となります。例えば、流通業のセール時期などの対応に適しています。

詳しくは、「1年単位の変形労働時間制のルール策定!手続きと届出、導入までの流れについて」の記事を参考にしてください。

1週間単位の非定型の場合(労働基準法第32条の5)

1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において、1週間単位で、毎日の所定労働時間を弾力的に設定する制度で、1日10時間までの時間設定が可能です。旅館や料理店など、1日ごとに業務に著しい繁閑が生じる業種に適しています。なお、労働者数や業種の条件があり、30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店が対象となります。

(※参考)

厚生労働省(愛媛労働局):「1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)フレックスタイム制(第32条の3)」

※2025年5月時点では、ページが削除されています

フレックスタイム制の場合(労働基準法第32条の3)

フレックスタイム制とは、始業時間と終業時間を従業員自らが自由に決めることができる制度です。一般的には、精算期間における総労働時間を満たせば、一日のうちに必ず出社しなければならない「コアタイム」を除き、従業員がフレキシブルに勤務することが可能です。同じ変形労働時間制であっても、会社が始業・終業時刻を指定する他の制度とは違い、従業員一人ひとりが就業時間の管理責任を持つ必要があります。

詳しくは、「コアタイムの意味・目的とは?フレックスタイム制度の役立つ基礎知識からコアタイムの設定における注意点などを解説」の記事を参考にしてください。

なお、それぞれの制度比較を一覧表にしていますので、合わせてご参考にしてください。

| 1ヵ月単位 | 1年単位 | 1週間単位の非定型 | フレックスタイム制 | |

|---|---|---|---|---|

| 1.労使協定関係 | ||||

| 労使協定締結の要否 | 〇(労使協定または就業規則) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 労使協定の労働基準監督署への提出要否 | 〇 | 〇 | 〇 | △(※清算期間が1ヵ月を超える場合は必要) |

| 2.対象規模・業種 | ||||

| 人数、業種の限定 | - | - | 〇(30人未満の小売・旅館・料理店・飲食店) | - | 3.労働時間・時刻 |

| 休日の付与日数と連続労働日数の制限 | 週1日または4週4日の休日) | 週1日連続労働日数は6日(特定期間は12日) | 週1日または4週4日の休日 | 週1日または4週4日の休日 |

| 1日の労働時間の上限 | ─ | 10時間 | 10時間 | ─ |

| 1週間の労働時間の上限 | ─ | 52時間(対象期間が3ヵ月を超える場合は、回数制限等あり) | ─ | ─ |

| 1週間平均の労働時間 | 40時間(特例44時間) | 40時間 | 40時間 | 40時間(特例44時間) |

| 始業・終業時間の決定権 | 会社 | 会社 | 会社 | 従業員個人 |

| 就業規則における勤務時間・日の明記 | 〇 | 〇※ | ─ | ─ |

| 就業規則変更届の提出(10人以上) | 〇(10人未満でも準ずる規程が必要) | 〇 | 〇 | 〇 |

(※引用・参考)厚生労働省(徳島労働局):「変形労働時間制」

(※参考)厚生労働省:「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」

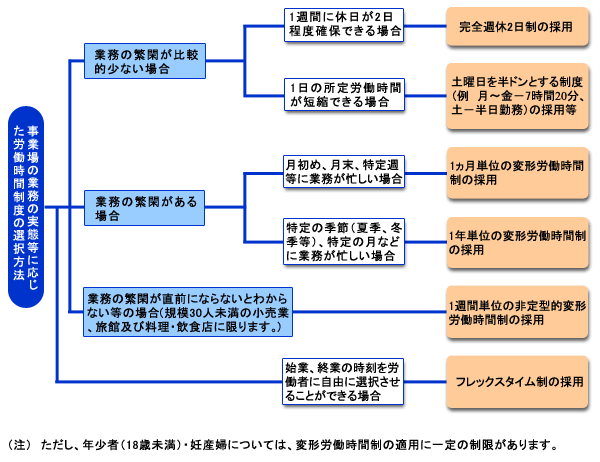

どれにすべき?自社にあった労働時間制度の選び方

ここまで、4種類の変形労働時間制を解説しましたが、実際にどの制度にすればよいのでしょうか?厚生労働省 徳島労働局が公開している変形労働時間制の考え方チャートをベースに、解説します。

(※引用・参考)厚生労働省(徳島労働局):「変形労働時間制」

業務の繁閑が比較的少ない場合

業務量の繁閑が比較的少ない場合は、完全週休2日制、あるいは土曜日を半日の所定労働時間にすることが一般的です。ただし、業務上、土曜日の所定労働時間を半日にすることが困難な場合は、土曜出勤日と土曜休日を組み合わせることも考えられます。

業務の繁閑がある場合

月初、月末、あるいは特定の週に繁忙期がある場合は、1ヵ月単位の変形労働時間制が適しています。特定の季節(夏季・冬季など)や特定の月など、月をまたいで繁忙期があるケースでは、1年単位の変形労働時間制が有効です。

業務の繁閑が直前でないとわからない場合(30人未満の小売業・旅館・料理・飲食店)

業務の繁閑が直前でないとわからない場合、30人未満の小売業・旅館・料理・飲食店であれば1週間単位の非定型的変形労働時間制を活用できます。

始業・終業時刻を労働者に自由に選択させることが可能な場合

業務上、始業・終業時刻を労働者に自由に選択させることができる場合、フレックスタイム制を検討することが可能です。ただし、清算期間中における総労働時間やコアタイム時間の在籍確認など、フレックスタイム制に適した勤怠システムの導入が不可欠になります。

弊社が提供しているタッチオンタイムは、フレックスタイム制以外の変形労働時間制にも柔軟に対応可能です。また、フレックスタイム制にも対応しており、コアタイムの設定やフレックスタイム制の清算期間なども、お客様のニーズに合わせて柔軟に設定できます。

詳しい機能を知りたい方はこちら「タッチオンタイム」

(※引用・参考)

厚生労働省(徳島労働局):「変形労働時間制」

変形労働時間制の運用における注意点

変形労働時間制を運用するにあたって注意する点として、以下が挙げられます。

- 所定労働時間の上限設定と社員への通知

- 所轄労働基準監督署への届出

- 別途残業代の算出

- 決定後は変更不可

デメリットの項目でも記したように、変形労働時間制を導入するための作業はどうしても増えてしまいます。所定労働時間の上限を変動させる際には、シフト作成をおこなったうえで労働者に報告することが必要です。また、所轄労働基準監督署への届出もしなくてはなりません。特にシフト作成とその管理は労力をともなう作業であり、残業時間が発生したときにも別途残業代の算出が起こることが予想されます。

また、変形労働時間制は単位ごとに労働時間を変形させることができますが、決定後の変更はできません。運営にあたってこれらの注意点に留意することと、変形することで労働時間が延長され、労働者にとって過重労働にならないように管理の徹底化が必要となります。

知っておきたい!変形労働時間制における残業代の算出方法

ここまで変形労働時間制の種類や仕組みを説明しましたが、変形労働時間制における割増賃金は、どのように計算するのでしょうか?ここからは、その計算方法を例を用いてわかりやすく説明します。

変形労働時間制における残業代計算方法

変形労働時間制における割増賃金においても、通常と同様の割増賃金の計算方法によって算出します。具体的には、所定労働時間を超えて働いた時間に対し、就業規則や労使協定で定められた割増率(2割5分以上、60時間超の場合は5割以上)を乗じて計算します。

変形労働時間制で残業対象となる労働時間

1ヵ月単位や1年単位で割増賃金の対象となるのは、次のとおりです。

- 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超える場合

- 1週間については、40時間(特例措置の場合は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40 時間を超える場合

- 対象期間における法定の労働上限時間を超えた場合(1. または2. で残業となる時間を除く)

変形労働時間制における残業の計算方法

変形労働時間制における割増賃金は次のとおり計算します。

【1】割増賃金を支払う時間 = 実労働時間 - 法定の労働上限時間 - 前項【1】・【2】の時間外労働時間(※)

【2】自社で定める割増率 × 割増賃金を支払う時間

※【1】における計算式中の項目は、いずれも実労働期間における時間を指します。

計算方法について詳しく知りたい方はこちら

(※参考)

厚生労働省:「リーフレット 1か月単位の変形労働時間制」

※2025年5月時点では、ページが削除されています

詳しくは、「1年単位の変形労働時間制導入の手引」の記事を参考にしてください。

その他類似する制度との違い

変形労働時間制と類似する制度として、裁量労働制(みなし労働時間制)があります。理解を深めるために、裁量労働制についても解説します。

裁量労働制(みなし労働時間制)

裁量労働時間制とは、労働者に働く時間の裁量を与える代わりに、前もって定めた時間を働いたとみなす制度です。変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて、月・年などの単位で「所定労働時間を変形させることができる制度」ですが、裁量労働制は、「所定労働時間働いたとみなす制度」であることに違いがあります。

詳しくは、「導入する前に基本を知っておきたい!みなし労働時間制とは」の記事を参考にしてください。

変形労働時間制の導入・届出フロー

変形労働時間制を導入するには、労使合意や規則、ルールの作成、労働基準監督署への届出など、さまざまな諸手続きが必要です。ここでは、変形労働時間制の導入・届出フローを解説します。

【1】現状の調査

最初におこなうことは、現状の調査です。

「時期によって業務の繁閑がある」「働きやすい勤務体系を検討したい」など、自社が変形労働時間制を検討すべき状況かを調査します。

【2】変形労働時間制の適用制度決定

現状調査を踏まえて、変形労働時間制を適用すべきと判断した場合、どの制度を選択するか検討し、決定します。

月末・月初などの特定時期に繁忙期がある場合は「1ヵ月単位の変形労働時間制」など、自社の状況やニーズにあわせて適用制度を決めましょう。「どれにすべき?自社にあった労働時間制度の選び方」の章で紹介したチャートを活用することで、自社に最適な制度を選定できます。参考にしてください。

【3】対象者の選定

次に、選定した変形労働時間制を適用する対象部署や職種などを選定します。

現状調査を踏まえ、業務上、業務の繁閑が生じやすい部署や職種などを抽出し、制度を導入すべき対象を決定してください。フレックスタイム制を適用する場合は、制度適用により業務に支障がない対象者を選定すべきことに留意が必要です。

【4】労働時間の決定

選定した制度に対応した所定労働時間を決定します。

例えば、1ヵ月単位の変形労働時間の場合、1ヵ月平均で、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、業務の繁閑に応じて所定労働時間を設定します。フレックスタイム制の場合、コアタイムの設置は義務ではありません。しかし、コアタイムを設けない場合、「社員同士がそろう機会を設けにくい」などのデメリットが生じることに留意してください。

【5】就業規則の見直し・改定

変形労働時間制を導入する場合、労働条件が変更となるため、就業規則の改定が不可欠です。1ヵ月単位の変形労働時間制の場合は、次の事項を定める必要があります。

- 対象労働者の範囲

- 対象期間および起算日

- 労働日および労働日ごとの労働時間

- 労使協定の有効期間

(※引用・参考)

厚生労働省:「1か月単位の変形労働時間制の採用方法 2 労使協定または就業規則などに定める事項」

「1年単位の変形労働時間制導入の手引」

「フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き」

【6】労使協定の締結

原則、全ての変形労働時間制を適用する場合、労使協定の締結が必要となります。定める項目は、次のとおりです。

- 対象労働者の範囲

- 対象期間と起算日

- 特定期間

- 労働日・労働日ごとの労働時間

- 労使協定の有効期間

ただし、1ヵ月単位の変形労働時間制においては、この項目を労使協定または就業規則に定めることで問題ありません。なお、制度によってそれそれで定める項目が異なるケースもありますので、制度に応じて、前項の厚生労働省のリンクをご確認ください。

【7】労働基準監督署への届出

労使協定を締結し終えたら、所轄の労働基準監督署へ届出をおこないます。ただし、フレックスタイム制で清算期間が1ヵ月以内の場合に限り、労働基準監督署への届出は不要です。

【8】社内周知と運用

届出のあとは、運用開始です。労働時間の変更は従業員のライフスタイルに大きく影響します。そのため、規則を周知するだけでなく、リーフレットやマニュアルの配布、説明会の開催などが有効です。また、管理職など労務管理をする者を対象に、残業の付与や承認方法、管理の仕方などを詳しく説明することで、適法に変形労働時間制を運用できます。

(※参考)

「1か月単位の変形労働時間制の採用方法 2 労使協定または就業規則などに定める事項」

「1年単位の変形労働時間制導入の手引」

「フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き」

【まとめ】自社に最適な変形労働時間制を適用し、適法に運用しましょう

本記事では、変形労働時間制の概要や種類、メリット・デメリットのほか、自社にあった制度の選び方や正しい残業代の算出方法、導入フローを徹底解説しました。

業務の繁閑に合わせて労働時間を柔軟に調整できる変形労働時間制は、企業や従業員にとってメリットが大きいものの、運用を間違うと法令違反の生じる恐れがあります。本記事を参考に、自社に最適な制度を選定し、法令違反が生じないような設計と教育を徹底し、変形労働時間制の導入を成功させましょう。

勤怠管理システム「タッチオンタイム」は、変形労働時間制のような複雑な勤怠管理にも柔軟に対応可能です。フレックスタイムは、3ヶ月のフレックスタイム制にも対応しているなど、お客様の状況やニーズに合わせて最適な勤怠管理を実現できます。タッチオンタイムでは、